氷河期世代は不当に扱われている

将来に希望が持てない

学校を卒業して就職しようとしたものの就職できなかった、「就職氷河期世代」の方々。

彼らの問題は根深く、現在も苦しむ人が数多くいます。

私も氷河期世代の1人です。希望した職に就けずに、職を転々としてしまいました…。

今回は、氷河期世代が救われない現状や今後の対策について、考えていきたいと思います。

- 氷河期世代を生み出した背景

- 氷河期世代が抱える問題

- 氷河期世代を救うためにできる4つの方法

就職氷河期世代は現在40歳~54歳くらいまでの年齢層の人たち

氷河期世代とは、1993年〜2004年頃に就職活動を行った、当時、高校生や専門学校生、大学生だった人たちのことを言います。

年齢で言えば1970年から1982年に生まれた、現在40〜54歳くらいの年齢層の人たちです。

彼らの中には、正社員にとして働いている人がいる一方、下記のような状況から抜け出せない人もいます。

私は現在52歳なので氷河期世代に該当しますが、「何度も転職をくり返してしまう」は、まさに当てはまる点です。

私の場合は、自分のやりたい仕事(ライター業)ができないという理由で転職をくり返していたので、氷河期世代が原因とは言えないのかもしれませんが…。

氷河期世代を生み出したバブルの崩壊|それに伴う新卒学生の不遇

氷河期世代は、なぜ生まれてしまったのでしょうか。

原因は、1990年初頭のバブル崩壊による経済成長の低迷と企業の業績悪化です。

当時の日本企業は終身雇用を前提とした「日本型雇用システム」が主流であり、年齢や勤続年数に応じて賃金が上昇する仕組みでした。

しかし、バブル崩壊後の不況下で多くの企業では人件費を削減せざるを得なくなり、新卒の一括採用を抑制しました。

同時に、アルバイトやパート、派遣社員など賃金を安く抑えられる非正規雇用で、働き手を確保するようになったのです。

その結果、正社員で採用されなかった学生たちは、やむを得ず非正規雇用で働くようになりました。

内閣府の調査結果によると、氷河期世代(1993年〜2004年)の新卒就職率の平均は69.7%でした。

一方、その期間以外(1985年〜1992年および2005年〜2019年)の新卒の平均就職率は、80.1%です。

2024年春の就職率に目を向けると、高卒の就職率は100%、大学の就職率は98.1%と非常に高い就職率になっています。(厚生労働省の調査結果から)

現在のほぼ100%の就職率と氷河期世代の就職率を比較すると約30%もの差があり、異常とも言える数字です。

時代背景とはいえ、新卒で意欲のあった世代のやる気を削ぎ、現在も苦しんでいる方々がいることを考えると、「自己責任」のひと言では、片付けられません。

現在の氷河期世代の総数はどれくらいいるのだろう?

現在、氷河期世代の総数は、約2,000万人いるとされています。

これは、日本の総人口(1億2488万人)の約6分の1に相当する人数です。

このなかで、正規・非正規で働いている人の数がどれだけいるのか知りたいところですが、今のところ最新のデータは見つかりませんでした。

少し古いデータになってしまいますが、ここでは、2019年の「内閣府 就職氷河期世代支援プログラム関連参考資料」のデータを取り上げてみたいと思います。

この資料で調査対象となった氷河期世代は、1.689万人です。

その内訳は、下記のような結果となっています。

・正規社員916万人

・非正規社員は371万人(うち正規雇用を希望しながら非正規で働いている人は50万人)

・非労働力人口※219万人(うち家事も通学もしていない無業者は40万人)※働く意志のない人

・自営業・家族従業者94万人

・役員46万人

・完全失業者33万人

・その他9万人

調査対象の1,689万人のうちの正規社員は、全体の約5割、非正規・非労働力人口・完全失業者などの非正規は全体の約4割です。

現在も氷河期世代の5割しか正社員になっている人がいないという厳しい現実があります。

また、4割の人が非正規だったり、非労働・完全失業の状態だったりといった状況も不健全です。

当時の経済状況のあおりで、不本意な状況になってしまった人たちがいる現実がこのデータからわかります。

このデータは6年前のものですが、最新のデータではどのようになっているのかも知りたいところです。

救われない氷河期世代が、現在抱える問題

新卒採用で苦しんだ氷河期世代は、現在どのような状況に置かれているのでしょうか?

この章では、氷河期世代で働く人たちのそれぞれの問題について取り上げたいと思います。

①非正規が続くとキャリアの蓄積がない

氷河期世代の中には、自分の思い通りのキャリアを積み重ねられずに苦しんでいる人が数多くいます。

「独立行政法人・労働政策研究・研修機構」が2024年に実施した調査では、キャリアが定着せずに年を重ねてしまっている氷河期世代の実態が明らかになっています。

この調査のインタビューに答えた20人には、ある共通点がありました。

それは、正社員から非正規社員、無職や失業などの状態をくり返しているということです。

就職氷河期世代のこのような状況を、「ヨーヨー型」と呼ぶそうです。

その原因として、正社員として職を得ても、「パワハラ」「長時間労働」「休日がろくにとれない」などの劣悪な労働環境に耐えられずに辞めざるを得なかったり、自分の希望の職に就けず早期退職してしまったり、といった現実がありました。

私もパワハラや長時間労働で早期退職した経験があるので、このアンケートで回答された氷河期世代の方々の気持ちは、よくわかります。

自分のやりたい仕事があっても、必ずしもその仕事に就けるわけではなく、妥協して別の仕事を選んだ結果、一貫性のないキャリアだけが残ってしまうんですよね…。

「誰もが自分のやりたい仕事にチャレンジして、自由にキャリアを積める社会になったらいいのに」と、心から願います。

②キャリアの蓄積がないため、非正規の状態からなかなか抜け出せない

一度、非正規になったらなかなか抜け出せない現実もあります。

就職氷河期の就職活動のつまずきが、長い期間の非正規や未就業状態を招き、キャリアの積み重ねがない状態になってしまうのです。

「非正規は非正規のまま」「未就業者は未就業者のまま」です…。

この状態が続くと、いざ転職活動をはじめても、企業の求める職務に合致した実績が書けないといった問題が生じてきます。

たとえ新たな能力を身につけたくても、その機会が少ないので、なかなかうまくいきません。

その結果、不安定なままの労働を続けざるを得なくなるばかりか、収入が低くて将来の貯金もままならない絶望的な状況を招いてしまうのです。

③氷河期世代の非正規と正社員の年収差は202万円!

氷河期世代で非正規で働く人は、収入面でも問題を抱えています。

令和5年に発表された民間給与実態統調査によれば、正規社員の平均年収が530万円に対して、非正規の年収は202万円と、年収の差に328万円もの開きがあります。

このデータは厳密には氷河期世代を対象にしたデータではありませんが、氷河期世代の非正規として働く人の厳しい状況を表わすデータとして参考になるでしょう。

④正社員として働いていても、給与が上がらない

氷河期世代は、正社員になれたとしても給与が上がっていかないという問題があります。

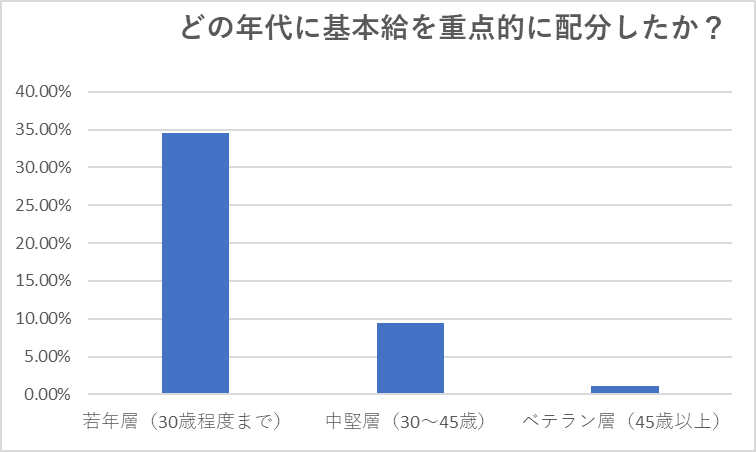

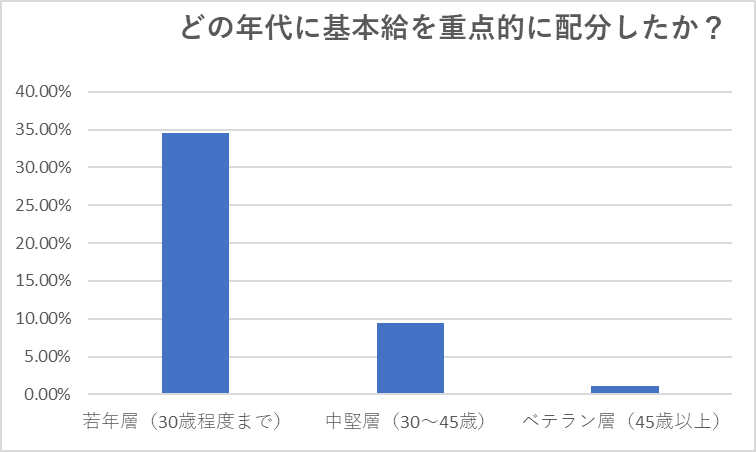

経団連が2025年1月にまとめた「2024年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によると、企業が社員に重点的に配分した基本給与の年齢層は、下記のとおりです。

- 若年層(30歳程度まで) 34.6%

- 中堅層(30~45歳) 9.4%

- ベテラン層(45歳程度以上) 1.1%

若年層への重点配分は2桁なのに、年齢を重ねるにしたがってベースアップの割合が1桁となっています。

かなり、厳しい現実ですね。

ちょうど、氷河期世代にあたる40歳から54歳の年齢層も含まれています。

「氷河期世代は、正社員になっても賃金が上がらない」

これではあんまりな気がしてきます。

一生懸命働いていても冷遇され続ける氷河期世代が、報われる日はいつくるのでしょうか?

また、同調査で私が気になった点が、もう1点あります。

それは、子育て世代(20〜45歳程度)への重点配分がわずか2.3%という点です。

一番お金が必要な子育て世代に、十分な給料が支払われないようでは、日本の未来は明るくありませんね…。

氷河期世代を救うための4つの方法とは?

氷河期世代は、現在も厳しい立場に置かれている状況がわかりました。

特に、非正規から抜け出せずに辛い思いをしている方たちが、少しでもよりよく生きられるようになるにはどうすればいいのでしょう?

この章では、氷河期世代を救うための4つの対策を提案します。

政府の役割

令和5年(2024年)に、政府は就職氷河期世代支援の第2ステージとして、就労支援や社会参加を促す方針を固めています。

その方針にもとづき、「就職氷河期世代支援に関する行動計画2024」がスタートしました。

具体的な内容は、下記の通りです。

●ハローワークでの支援(求人紹介、面接対策)

●ハロートレーニング(離職者支援・求職者支援訓練)での支援

●地域サポートステーションでの就業支援(15~49歳を対象)

●ひきこもり地域支援センター(自立相談支援)での支援

気になった方は、これらの機関で相談してみてはいかがでしょうか?

しかし、個人的には、まだまだ物足りないように思います。

例えば、ハローワークで行われる、離職者支援・求職者支援訓練。

これらの訓練の中には、必ずしも自分がやりたい仕事のコースがあるわけではありません。

試しに私も、本業であるライターや編集の仕事を探してみたのですが、「希望の条件に合致する情報は見つかりませんでした」との結果がでました。

過去に、全く興味の無い分野で「何でもよいから挑戦してみよう」と試みるも失敗して、何度も転職をくり返してきた身としては、やりたい分野の訓練が出来た方がよいと思いました。

また、サポートステーションは現在、「サポステ・プラス」として40歳から49歳までの方まで支援を広げていますが、50歳〜54歳までの就職氷河期世代が含まれていないのは不満です。

引きこもり支援にしても、どこまで支援すればゴールなのかも問題になるでしょう。

これらの支援には、就職氷河期世代からは、「今さら遅い」「救われるのは一握り」という声も聞かれますが、支援される側の納得感が得られるかは、重要になってきます。

企業の役割

現在、多くの企業では新卒採用に力を入れていますが、バブル崩壊後に就職できなかった氷河期世代が今も非正規や無業状態にあるという現実に目を向けて、その世代の方々も積極的に採用すべきです。

日本の雇用システムが、硬直化していることも問題です。

これからは、従来の新卒採用一辺倒ではなく、時期が外れても採用できる仕組みに転換していくことが必要になります。

一部の専門家からは、「雇用の流動化を促進して、誰もが平等に仕事を得られるよう改革をすべき」という意見もありますが、私も同意見です。

社会全体の役割

氷河期世代が抱える課題を解決するためには、社会全体の理解と協力も不可欠です。

先に取り上げた、「独立行政法人・労働政策研究・研修機構」が実施した氷河期世代20人のインタビュー調査では、「氷河期世代が孤立しないような場所がほしい」との切実な声がありました。

例えば、以下のような意見です。

●同じ悩みを抱える仲間と、情報共有や交流が出来る場がほしい

●キャリアやスキルに関する情報交換や相談ができる機会がほしい

●心理的なサポートやカウンセリングを受けられるようにしてほしい

これらの意見から、氷河期世代の方々は、経済的な安定はもちろんのこと、社会的なつながりや心理的なサポートも強く求めていることがわかります。

また、同インタビューでは、ハローワークが行う職業訓練校についての意見もありました。

●短期間の職業訓練では、十分なスキルが身につかない

●半年から1年程度の長期的な職業訓練を受けたい

●訓練後の就職支援も充実させてほしい

氷河期世代の抱える問題は、時間の経過とともに複雑化していますが、一つ一つ解決していくしか方法はありません。

個人でできる対策

氷河期世代が現状を打破するには、政府や企業、社会の支援だけではなく、個人の積極的な行動も重要です。

スキルアップやキャリアチェンジのための学びを増やし、「氷河期世代ばかりに手厚い対策をするな」「自己責任」などの声をエネルギーに変えて、行動しましょう。

具体的には、無料のオンライン講座を活用して、プログラミングスクールやwebデザイン、動画編集やデータ分析などを学ぶ方法があります。

また、正社員への再チャレンジで迷うなら、自己分析やキャリアプランの作成を同時に行ってくれるキャリアコーチングサービスの力を借りるのも手です。

とにかく、あきらめず、進み続けてください。

氷河期世代の救われない現状打破には、フリーランスの選択もあり?

氷河期世代で雇用が不安定ならば、いっそのことフリーランスとなって雇われる働き方からの転換を試みてはいかがでしょうか?

続けることは決して簡単ではありませんが、挑戦しがいのある働き方です。

なにより、正社員や派遣ではできない「自分がやりたい仕事」を追求できるメリットがあります。

この章では、フリーランスの働き方のメリットやデメリットについて紹介します。

フリーランスのメリット

ここでは、フリーランスのメリットについて紹介します。

フリーランスのメリットは、以下の点が挙げられます。

皆さんと同じ氷河期世代の私は、やむを得ずフリーランスになったタイプです。

その経緯は、「自分の希望する職に就けずに転職をくり返す」「アルバイトからでもやりたいことを追求したいと思いwebライターに」「コロナを期に失職」「転職先を探すも不採用」と言った流れでした。

「雇ってもらえない…。それならばいっそのこと、フリーランスになって自分を雇ってしまおう」という考えがわいてきて、フリーランスのwebライターになりました。

フリーランスのデメリット

フリーランスは自由な働き方ですが、デメリットもあります。

フリーランスのデメリットには、以下のような点が挙げられます。

フリーランスについての詳しい情報は下記の記事でも詳しく書きましたので、よろしければどうぞご覧ください!

「氷河期世代は救われない」なんて言葉は蹴飛ばして、力強く生きていきましょう!

今回は、就職氷河期世代が救われていない問題について、解説してきました。

- 氷河期世代とは、1993年~2004年頃に就職活動を行った世代

- 現在の氷河期世代の総数は約2,000万人

- 氷河期世代の非正規は「キャリアの蓄積がない」「非正規の状態からなかなか抜け出せない」「氷河期の非正規は、正社員との年収差が202万円もの差がある」「正社員として働いていても給与が上がらない」

- 氷河期世代を救うには、政府・企業・社会の役割が重要

- 氷河期世代の救われない現状には、フリーランスという選択肢もあり!

私は、1998年に大学を卒業したので、ドンピシャの氷河期世代です。

定年退職まで1つの会社で勤め上げた私の父の時代の価値観では、「良い大学に入って、良い会社に入れば安泰」という考えが主流でした。

しかし、そんな価値観も、バブル崩壊とともに大きく変化。

大学を出たところで、会社には入れない状況になっていたのです。

私は、卒業して自分のやりたい仕事を探し続けたものの失敗。

希望通りの職に就けずに、5回も転職をしてしまいました。

結局、フリーランスのwebライターとなり、自ら道を切り開いた形になりますが、まだまだ経済的には安定とは言えない状況です。

そのため、不安定な状況にある氷河期世代の方の気持ちは、十分に理解できると思っています。

氷河期世代で、苦境に立たされている皆さん。

不遇に下を向かず、お互い頑張ってなんとか生きていきましょう!

人生はいつでも逆転可能だと信じて

同じような境遇の氷河期世代の方がいましたら、ご連絡ください。

コメント